Lesedauer: 14 Minuten

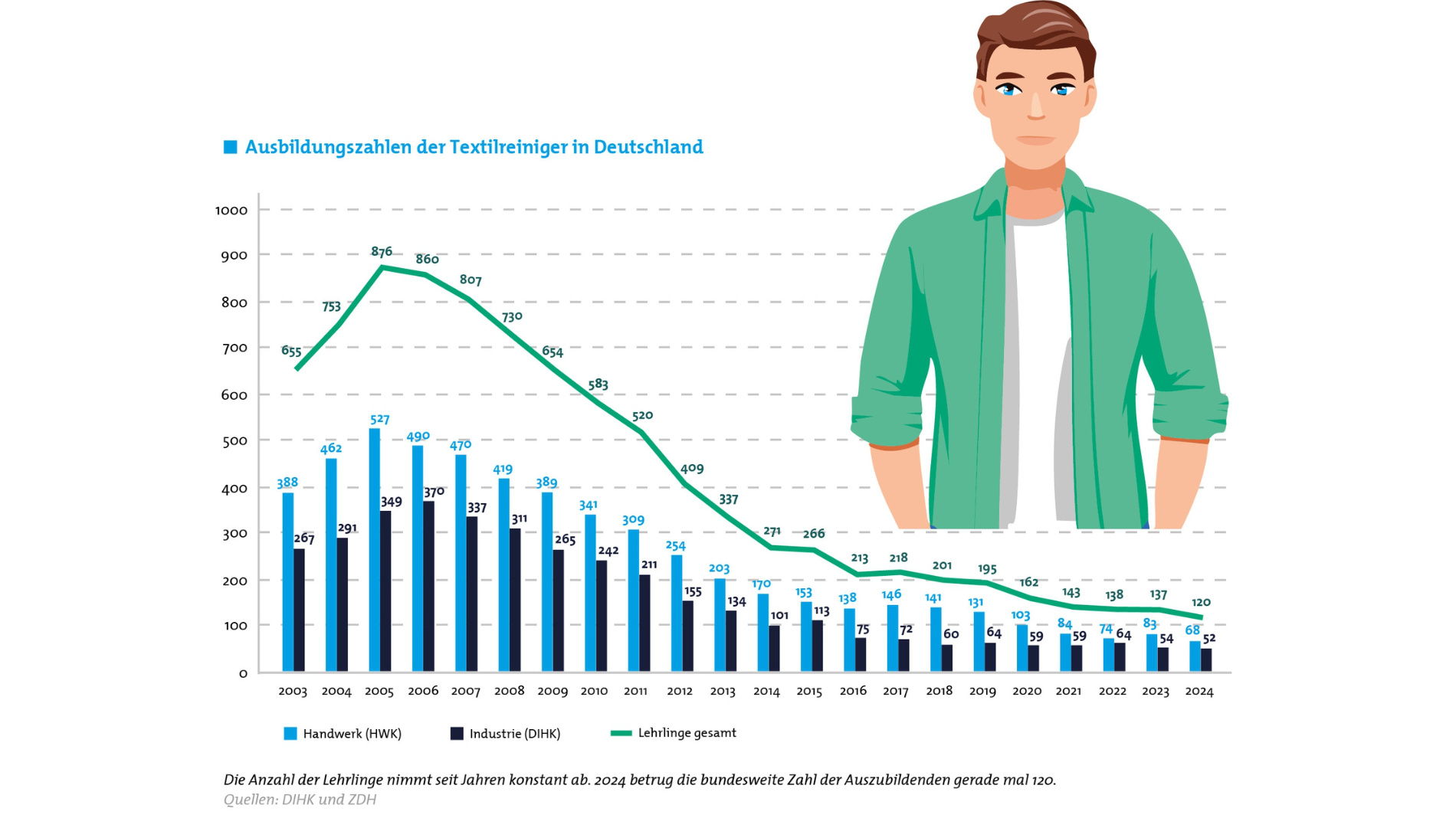

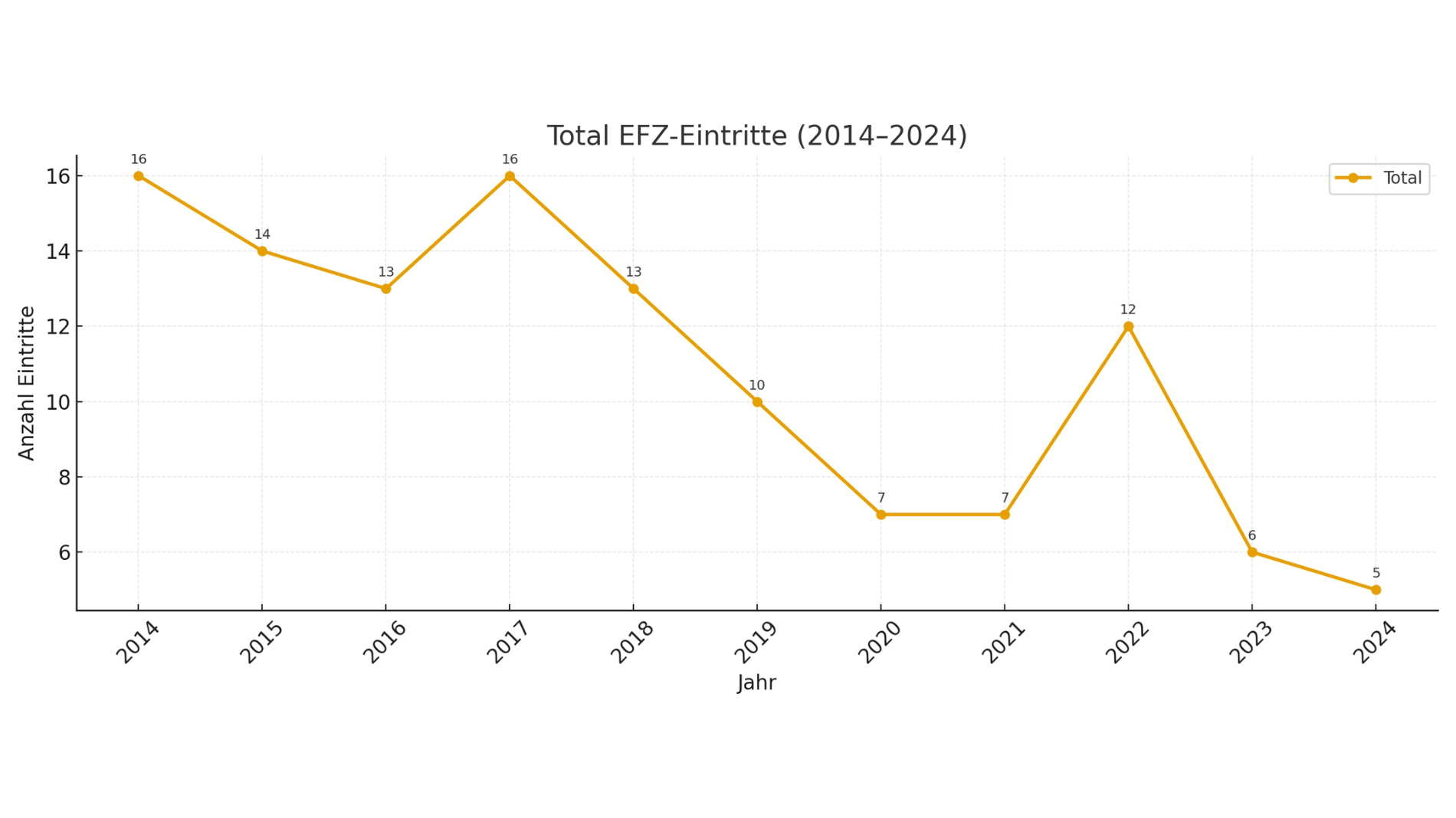

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Gab es 2005 in Deutschland noch über 7.000 Wäscherei- und Reinigungsbetriebe und 876 Auszubildende im Beruf Textilreiniger/in, waren es 2024 weniger als halb so viele Betriebe und nur noch 120 Auszubildende. Das entspricht bei den Auszubildenden einem Rückgang von über 85 Prozent. Kein Wunder also, dass in der DTV-Geschäftsklimaumfrage aus dem Sommer 60 Prozent der befragten Unternehmen angaben, Probleme bei der Besetzung offener Stellen zu haben. Auch in der Schweiz zeigt sich ähnliches Bild: Dort gibt es rund 840 Reinigungen, Wäschereien und textile Dienstleister – aber Stand September 2025 nur noch 25 Auszubildende zur Fachperson Textilpflege EFZ. Von einer baldigen Entspannung kann angesichts des demografischen Wandels, alternder Belegschaften in den Betrieben und fehlender Nachwuchskräfte keine Rede sein.

Frau Saner, Herr Schumacher, Ihre Verbände vertreten rund 1.000 Textilpflegebetriebe in Deutschland und der Schweiz mit über 80.000 Beschäftigten. Sie stehen täglich mit den Unternehmen der Textilpflege im Austausch. Wenn Sie die aktuelle Personalsituation der Textilpflegebranche in einem Satz beschreiben müssten – wie würde dieser lauten?

(Beide lachen)

Andreas Schumacher: Es ist ja eigentlich unmöglich, die Situation in einem Satz zu beschreiben, weil da einfach so viele unterschiedliche Gründe eine Rolle spielen. Zum einen die geringe Zahl an Berufsschulen, was sich stark auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und der jungen Menschen auswirkt. Dann ist da die Attraktivität des Berufsbildes nach außen, der demografische Wandel und die Akademisierung. All das greift ineinander, verstärkt sich gegenseitig und am Ende ist es wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Je weniger Auszubildende und Meisterinnen und Meister es gibt, desto weniger findet das Thema Ausbildung in den Betrieben statt. Was ich aber in einem Satz sagen kann: Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Trendumkehr schaffen werden.

Melanie Saner: Da kann ich Andreas in allem vollumfänglich zustimmen.

Frau Saner, Sie haben einmal gesagt „Unser Beruf hat ein Imageproblem“. Was genau meinen Sie damit und woher kommt das Imageproblem der Textilpflege?

Melanie Saner: Damit habe ich gemeint, dass viele junge Leute bei Begriffen wie „Wäscherei“ oder „Textilreinigung“ denken: „Ah, das ist schmutzige Wäsche, die wasche ich doch zu Hause“. Das merke ich auch auf Berufs- und Ausbildungsmessen, wenn Interessierte zu uns an den Stand kommen und ganz verdutzt sagen: „Ach, das kann man lernen? Das wusste ich ja gar nicht!“ Viele junge Menschen haben ein Bild von der Textilpflege im Kopf, das nicht der Realität entspricht.

Welche Vorurteile oder Fehleinschätzungen über die professionelle Textilpflege begegnen Ihnen beiden am häufigsten, wenn Sie mit jungen Leuten, deren Eltern oder Außenstehenden sprechen?

Melanie Saner: Was wirklich völlig unterschätzt wird, ist die Komplexität moderner Wäschereien und Reinigungen. Es ist ja wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich vor Augen führt: Die schmutzigen Textilien kommen herein, werden aufbereitet und müssen dann in der richtigen Menge pünktlich wieder sauber beim richtigen Kunden sein – und das oft mit Tausenden von einzelnen Textilien täglich. Das ist doch grandios, dass so etwas überhaupt funktioniert.

Andreas Schumacher: Manche unserer Betriebe sagen auch scherzhaft, sie seien eigentlich ein Logistikunternehmen mit angeschlossener Wäscherei, weil die Logistik in der Textilpflege so intensiv ist wie in kaum einer anderen Branche. Außenstehende kennen oft nur das B2C-Geschäft, also die kleine Textilreinigung um die Ecke. Viele haben dann ein Bild im Kopf, dass dort jemand an der Waschmaschine steht und die Kleidung für sie reinigt bzw. wäscht. Dass aber etwa 80 Prozent der Textilpflege B2B-Geschäft ist und dass es auch in einer Reinigung heutzutage ganz anders zugeht, das wissen die wenigsten. Man muss also immer wieder erklären: Überleg mal, wer die Wäsche aus den Krankenhäusern reinigt, die Wäsche von Hotels oder die Berufskleidung von Millionen von Arbeitenden – allein in Deutschland sind das 80.000 Beschäftigte.

Die Textilpflege arbeitet längst mit modernster Technologie, digitalen Prozessen und Automatisierung. Warum kommt das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht an?

Andreas Schumacher: Es gibt in der Textilpflege unglaublich viele komplexe Prozesse – die Reinigungs- und Waschverfahren, die ganzen logistischen Abläufe –, die das Image-Building für den Beruf schwierig machen, weil er sehr erklärungsbedürftig ist. Um diese Komplexität nach außen besser zu verdeutlichen, haben wir auch mal überlegt, den Namen des Ausbildungsberufs „Textilreiniger/in“ zu ändern in einen moderneren, die Prozesse besser beschreibenden Berufsnamen.

Melanie Saner: Vielleicht müssen wir in Zukunft im Berufsmarketing noch etwas kreativer werden. Als Branche ist es sicher eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Öffentlichkeit nicht nur im Hinblick auf die Berufsbildung, sondern insgesamt besser über die Textilpflege zu informieren, damit in der Breite noch besser verstanden wird, wie wichtig die Textilpflege für die Gesellschaft ist und wie sie im Inneren funktioniert.

Wie hat sich die Nachwuchsgewinnung in der Textilpflege verändert? Welche Rolle spielen Instagram, TikTok und Co.? Erreichen Betriebe junge Leute damit oder sind andere Maßnahmen wie Praktika, Schnuppertage oder persönliche Einblicke wirkungsvoller?

Andreas Schumacher: Aus meiner Sicht machen unsere Betriebe bei Social Media nicht weniger als Unternehmen in anderen Handwerksbranchen. Viele sind auf Instagram aktiv, posten aus dem Arbeitsalltag, zeigen ihre Teams und positionieren sich als Ausbildungsbetriebe – manche experimentieren auch mit TikTok. Insofern: Ja, es ist ein komplexer Beruf, der nicht einfach zu vermitteln ist, aber wir müssen uns nicht schlechter machen, als wir sind.

Melanie Saner: Nein, ganz bestimmt nicht. Zumal es mit Social Media allein auch nicht getan ist. Für mich gibt es zwei wichtige Bereiche: Einerseits unsere Verbandstätigkeit, um die Branche mit den relevanten Themen zu positionieren – sozusagen das Grundrauschen. Andererseits sind natürlich auch die Betriebe gefragt, ihre Ausbildungsstellen und Arbeitsplätze zu vermarkten und dabei auch die Aspekte zu betonen, die ihnen wichtig sind – etwa das Arbeitsklima oder Nachhaltigkeit. Was wir oft empfehlen, ist die Teilnahme an Berufs- und Ausbildungsmessen, und dass die Betriebe vor allem lokal aktiv sind, dass sie zum Beispiel an Schulen gehen und in der Region rekrutieren, indem sie jungen Leuten vor Ort die Karrierechancen aufzeigen, die die Textilpflege ihnen bietet.

Beide verweisen auf die „Internationale Wäscherei- und Textilreinigungswoche“. Dabei öffnen Unternehmen der Textilpflege aus Frankreich, Belgien, Tschechien, Großbritannien, Deutschland (seit 2025) und weiteren Ländern eine Woche lang ihre Türen, um sich als Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe zu präsentieren. Die nächste Aktionswoche findet im März 2026 statt.

Junge Menschen suchen heute oft eine sinnvolle Arbeit, die zugleich attraktive Arbeitsbedingungen bietet. Nutzen Textilpflegebetriebe hier bereits die ganze Bandbreite zwischen sinnvoller Tätigkeit und Benefits wie attraktivem Gehalt, flexiblen Arbeitszeiten und Work-Life-Balance?

Melanie Saner: Es gibt da die ganze Bandbreite an Betrieben. In der Schweizer Textilpflege werden die Ausbildungsverhältnisse in der Regel relativ spät abgeschlossen. Da sind oft Leute dabei, die auch einfach froh sind, dass sie überhaupt noch einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Viele von ihnen finden dann aber Freude am Beruf und bleiben der Textilpflege treu.

Andreas Schumacher: Wie überall in der Wirtschaft, hängt das auch in der Textilpflege sehr von den einzelnen Betrieben ab. Ich kenne Betriebe mit 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 80 verschiedenen Arbeitszeitmodellen – da wird sich wirklich Mühe gegeben, auf die vielen unterschiedlichen Bedürfnisse in der Belegschaft einzugehen. Aber klar, es ist ein anstrengender Job und die betriebliche Realität ist eben auch so, dass der Ablauf funktionieren muss. Das mag für den einen oder anderen nicht so attraktiv sein, aber natürlich versuchen wir auch zu zeigen, dass es eine sinnvolle Tätigkeit ist. Dass sie für Krankenhäuser und Pflegeheime systemrelevant ist und dass es eine nachhaltige Branche ist, womit wir natürlich auch bei jungen Leuten punkten können.

Nachhaltigkeit ist vielen jungen Menschen wichtig. Die Textilpflege verlängert die Lebensdauer von Kleidung und ist damit ein wichtiger Baustein der Kreislaufwirtschaft. Kann die Branche damit bei jungen Menschen punkten?

Melanie Saner: Als Branche arbeiten wir kontinuierlich daran, das Thema Nachhaltigkeit herauszustellen, auch wenn ich hier noch Potenzial sehe, dass wir das in Zukunft noch stärker kommunizieren. Das Thema Nachhaltigkeit und sinnstiftende Arbeit nimmt, wie man aus neueren Studien weiß, als Wunschkriterium zu. Aber wahr ist auch: Viele junge Leute legen – wie auch ältere Generationen – großen Wert auf die praktischen Rahmenbedingungen wie das Arbeitsklima, Karrierechancen, das Gehalt oder den Standort bzw. die Erreichbarkeit.

Andreas Schumacher: Das Thema Nachhaltigkeit ist für unsere Branche in vielerlei Hinsicht eine Chance, ganz sicher auch bei der Nachwuchsgewinnung. Die Textilpflege ist ja seit Jahrzehnten nachhaltig, weil unsere Betriebe die Textilien im Kreislauf halten, was die Umweltverschmutzung und zusätzliche Produktion von Textilien reduziert. Die meisten Leasing-Textilien in der Textilpflege sind speziell für die Industriewäsche hergestellt worden, haben eine hohe Qualität und sind das genaue Gegenteil von Billigtextilien. Viele Betriebe beschäftigen auch Änderungsschneiderinnen und Änderungsschneider, die die Textilien reparieren, um ihre Lebensdauer zu verlängern und sie so lange wie möglich im Kreislauf zu halten. Oft werden auch Textilien, die ein Kunde nicht mehr verwenden kann, eingelagert und für spätere Einsatzmöglichkeiten aufbewahrt. Deshalb begrüßen wir die Initiativen der EU-Kommission zu mehr Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie, weil sie uns helfen können, mehr junge Menschen auf das Thema Nachhaltigkeit in der Textilpflege aufmerksam zu machen.

Stichwort internationale Fachkräftegewinnung in der Textilpflege: In vielen Wäschereien arbeiten heute schon Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Welche Rolle wird die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland künftig spielen? Welche Initiativen gibt es bereits und welche Chancen sehen Sie hier für eine mittelständische Branche wie die Textilpflege?

Andreas Schumacher: Die Klientel der Auszubildenden in der Textilpflege hat sich in den letzten zehn Jahren extrem gewandelt. Wenn wir uns die Auszubildenden im ersten Lehrjahr an den Berufsschulen anschauen, schätze ich, dass davon inzwischen deutlich mehr als die Hälfte einen Migrationshintergrund haben. Ich kenne eine Wäscherei, da hängen die Länderflaggen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Wand – ich glaube, inzwischen sind es 50 Flaggen. Wir haben heute eine viel heterogenere und viel internationalere Zielgruppe als noch vor 15 Jahren. Viele Betriebe sind deshalb schon sehr aktiv bei der internationalen Fachkräftegewinnung, weil sie merken, dass sie in Deutschland kaum noch Auszubildende finden, aber Fachkräfte ausbilden müssen. Es gibt Unternehmen, die bereits erfolgreich junge Fachkräfte aus Indonesien, Vietnam oder Eritrea für eine Ausbildung in Deutschland gewinnen. Ich war zu dem Thema kürzlich auch im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, weil die Bundesregierung eine Kooperation mit der jordanischen Regierung zur internationalen Fachkräftemobilität geschlossen hat. Als DTV nehmen wir daran Teil und konnten schon sieben junge Menschen aus Jordanien als Auszubildende an unsere Betriebe vermitteln. Solche Kooperationen wollen wir in Zukunft weiter ausbauen.

Melanie Saner: In der Schweiz ist es ähnlich. Wir haben Betriebe, da arbeiten heute Menschen aus bis zu 25 verschiedenen Nationen. Wenn wir uns die Preisträgerinnen und Preisträger der Schweizer Meisterschaften der Textilpflege 2025 anschauen, kommen alle drei Gewinner ursprünglich nicht aus der Schweiz. Die Betriebe holen sich heute auf verschiedenen Wegen Jugendliche und Erwachsende für die Ausbildung – über spezielle Organisationen, Fachstellen oder über Brückenangebote.

Fast 3 Millionen junge Menschen in Deutschland zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss – das sind knapp 20 Prozent in dieser Altersgruppe. Welche Chancen liegen hier für die Textilpflege, diese jungen Menschen als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu gewinnen? Und wie lassen sich fehlende Qualifikationen durch Weiterbildung kompensieren?

Melanie Saner: Das ist ein Weg, den wir in der Schweiz schon sehr aktiv gehen. Es gibt in den Betrieben viele Erwachsene, die als Quereinsteigerinnen oder Quereinsteiger gekommen sind und keinen Abschluss haben, aber gerne noch einen machen möchten. Für sie bieten wir die Möglichkeit zu einer verkürzten Ausbildung, mit der sie in zwei Jahren den EFZ-Abschluss nachholen können. In der französischen Schweiz machen inzwischen fast mehr Menschen auf diesem Weg ihren Abschluss als Jugendliche über den üblichen Ausbildungsweg.

Andreas Schumacher: Das kann ich absolut bestätigen. Den klassischen Gesellenweg, dass jemand von der Hauptschule oder Realschule kommt und eine Ausbildung macht, gibt es immer weniger. Im Gegenteil: Die Wege in unsere Branche sind inzwischen so vielfältig, dass wir noch offener für alle möglichen Einstiegswege werden wollen. Dazu arbeiten wir gerade auch an dem Thema Teilqualifikation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon in den Betrieben sind und Lust haben, sich weiterzubilden. In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) entwickeln wir dafür derzeit Teilqualifikationsmodule. Damit wollen wir praktisch erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben, die schon aus dem klassischen Lehralter raus sind und die vielleicht auch schon Kinder haben, die Möglichkeit geben, sich parallel zur Arbeit im Betrieb weiterzuqualifizieren. Sie bekommen dabei weiter ihr Gehalt, während die Unterrichtsphasen zusätzlich vom Arbeitsamt unterstützt werden. Die Teilqualifikationen, zum Beispiel für das Waschen oder für Maschinen, können abschnittsweise erworben werden. Am Ende erreicht man das Qualifikationsniveau eines Textilreiniger-Gesellen. Wer möchte, kann dann sogar auch die Gesellenprüfung ablegen. Um die Textilpflege in Zukunft auch für Studierwillige attraktiver zu machen, haben wir außerdem ganz neu einen Bachelor-Studiengang an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim entwickelt. Das ist ein duales Studium über drei Jahre, bei dem die Studierenden abwechselnd drei Monate im Betrieb und drei Monate an der Hochschule sind.

In ganz Deutschland gibt es nur noch fünf Berufsschulstandorte, an denen Textilreinigerinnen und Textilreiniger ausgebildet werden: Neumünster, Greifswald, Berlin, Hannover und Frankfurt am Main. Gibt es Pläne, diese herausfordernde Situation in Zukunft zu verbessern?

Andreas Schumacher: Die Situation mit den wenigen Berufsschulen ist sicher auch ein Grund, warum so wenig ausgebildet wird. Dazu muss man wissen: Die Standorte der Berufsschulen werden von der Kultusministerkonferenz bestimmt. Zwar bieten inzwischen viele Berufsschulen Blockunterricht an, aber für die Betriebe und die Auszubildenden sind solche Entfernungen natürlich herausfordernd, zumal die Auszubildenden dann zwei bis drei Wochen weg sind. Es gibt Auszubildende, die sagen dann, dass ihnen das zu weit ist. Und es gibt Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind zwei oder drei Wochen allein in einer fremden Stadt ist. Wir haben vor einigen Jahren eine Initiative gestartet, die Berufsschule in Erfurt wieder zu eröffnen. Der Leiter wollte das auch und wir haben gekämpft und gekämpft und hätten tatsächlich auch 13 Berufsschülerinnen und Berufsschüler zusammengebracht aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das Ministerium hat aber leider gesagt: Das sind nur 13 und nicht die erforderlichen 15 Schülerinnen und Schüler – die Berufsschule wird nicht eröffnet. Ich bin aber trotz allem zuversichtlich, dass wir die Berufsschulstandorte erhalten können, denn ich sehe, dass in den Betrieben, von den kleinen bis zu den großen, wieder stärker auf Ausbildung gesetzt wird. Viele sagen: „Wir haben jetzt viele Jahre nicht ausgebildet – jetzt wollen wir wieder.“ Auch vom Auslands-Recruiting könnten die Berufsschulen in Zukunft profitieren durch mehr Auszubildende aus Drittstaaten. Es gibt heute zwar viele Betriebe, die individuelle Sprachkurse für die angehenden Fachkräfte selbst finanzieren, aber staatlich geförderte Inhouse-Sprachkurse wären hier natürlich gut.

In der Textilpflege ist Fachkompetenz die Basis für das Vertrauen der Kunden in die Qualität der Wäsche. Angesichts des Fachkräftemangels könnte künftig öfter die Frage aufkommen, wie Unternehmen sicherstellen, dass diese Qualität erhalten bleibt. Welche Rolle spielt dabei die Automatisierung – heute und in Zukunft?

Andreas Schumacher: Es gibt inzwischen natürlich Wäschereien mit Robotern, aber die übernehmen dort in der Regel nur einfache Arbeitsschritte. Die Automatisierung kann Stand heute die Fachkräfte in der Textilpflege nicht ersetzen. Ganz im Gegenteil: Dadurch werden eher mehr Leute gebraucht, die sich mit automatisierten Maschinen auskennen. Das bedeutet, es wird auch in der Fachkräfteausbildung neue Themenbereiche geben, was Maschinen, Robotik und Automation angeht.

Melanie Saner: Die Automatisierung ist ohne Frage hilfreich, aber sie ersetzt nicht das Fachpersonal. Wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass sich gar keine Auszubildenden mehr finden lassen, muss das Personal woanders herkommen, zum Beispiel durch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus anderen Berufen, die man dann gezielt weiterbildet. Aus meiner Sicht wird es in der Textilpflege aber immer gut ausgebildetes Fachpersonal brauchen.

Auch die Unternehmensnachfolge ist für viele Betriebe in der Textilpflege ein kritisches Thema. Trotz intensiver Suche finden viele keine Nachfolge. Welche Entwicklungen beobachten Sie hier? Wo sehen Sie die größten Chancen und Herausforderungen?

Andreas Schumacher: Es gibt inzwischen immer mehr Betriebe, die einen Generationswechsel brauchen. Wir haben Betriebe, die gezielt auf uns zukommen, weil sie eine Nachfolge für die Geschäftsführung suchen. Wir führen auch eine Liste mit Betrieben, die auf Nachfolgesuche sind. Junge Leute, die einen Betrieb übernehmen möchten, können sich bei uns melden. Wir konnten da auch schon erfolgreich vermitteln: Einmal kam in meinem Meisterkurs jemand aus einer Großwäscherei auf mich zu und meinte: „Ich würde gerne mein eigenes Ding machen“. Wir konnten diese Person erfolgreich mit einer Wäscherei zusammenbringen, die damals eine Nachfolge für ihre Geschäftsleitung suchte. Das ist auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft.

Melanie Saner: Die Nachfolgesuche ist sicherlich nicht einfach. Man darf dabei nicht vergessen, dass neben handwerklichem Können auch kaufmännisches Wissen und technologische Kompetenz gefragt sind. Eine weitere Herausforderung ist die Finanzierung einer Übernahme und eine gute Vorbereitung, damit der Übergang für alle Beteiligten reibungslos gelingt.

Was macht für Sie persönlich die Faszination und gesellschaftliche Bedeutung der Textilpflege aus – und warum lohnt es sich, trotz der dramatischen Personalsituation dafür zu kämpfen?

Melanie Saner: Es ist eine Branche mit Perspektive, denn es wird immer Textilien geben und es wird immer gewaschen werden. Die Textilpflege ist kein produzierendes Gewerbe, das abwandern wird, davon bin ich überzeugt. Ein Textil kann im Ausland zwar hergestellt werden, aber gepflegt wird es dort, wo es genutzt wird. Das macht die Branche krisensicher und wichtig für die Versorgungssicherheit. Textilpflegebetriebe werden sich immer wieder verändern, aber es wird sie immer geben.

Andreas Schumacher: Für mich ist es genau diese Systemrelevanz, die ja gerade während Corona sichtbar wurde. Ein Mitgliedsunternehmen von uns, eine Wäscherei, die Altenpflegeheime versorgt, hat damals zu mir gesagt: „Wenn ich meine Wäscherei dichtmache, dann sind 15.000 alte Menschen in der Region ohne Wäsche.“ Da wird einem dann klar, worum es geht. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, dass wir weiter Fachkräfte ausbilden. Da hängt einfach so viel dran – Krankenhäuser, Pflegeheime. Wir brauchen Auszubildende – nicht nur für die Betriebe, sondern für die Gesellschaft.

Angenommen, wir treffen uns im November 2028 auf der Texcare wieder. Was müsste bis dahin geschehen, damit Sie beide sagen können: „Die Wende bei der Nachwuchskrise ist geschafft!“?

Melanie Saner: Mein größter Wunsch wäre es, dass wir den Abwärtstrend bei den Auszubildendenzahlen bis dahin gebrochen haben. Bald treten wieder geburtenstärkere Jahrgänge in die Berufswelt ein, dann könnte es wieder einfacher werden, Nachwuchs zu finden. Es wäre ein enorm wichtiger Schritt, wenn es uns gelingt, wieder mehr junge Menschen für die Textilpflege zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass unsere Branche eine sichere und zukunftsorientierte Berufswahl ist. Für mich wäre die Wende geschafft, wenn es uns gelingt, dass die Betriebe wieder in der ganzen Breite regelmäßig ausbilden und dass sich die Wahrnehmung der Branche ändert – weg von einem Nischenhandwerk hin zu einem modernen Dienstleistungsfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

Andreas Schumacher: Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten drei Jahren ein breit gefächertes Angebot an Qualifizierungs- und Karrierewegen etablieren – von der Teilqualifikation über die internationale Fachkräftegewinnung bis zum dualen Bachelor. Das wird uns helfen, die Einstiegsmöglichkeiten in die Textilpflege auf unterschiedlichen Wegen noch freier zu gestalten und so mehr Zulauf zu bekommen. Zudem wird der Druck in den Betrieben weiter zunehmen, weil viele in den nächsten Jahren noch stärker merken werden, dass sie immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Rente verlieren. Das wird sich auf das Ausbildungsengagement der Betriebe auswirken. Denn die Branche ist ja parallel zu ihren Nachwuchssorgen wirtschaftlich sehr erfolgreich – die Umsätze steigen. Der Bedarf an Textilpflege ist also da und wird vor dem Hintergrund wachsender Nachhaltigkeitsbemühungen weiter zunehmen. Deshalb habe ich insgesamt das Gefühl, dass wir die Talsohle erreicht haben und in den nächsten Jahren wieder mehr Auszubildende sehen werden.

Frau Saner, Herr Schumacher, vielen Dank für das Gespräch.

Kurzporträts

Verband der Textilpflege Schweiz (VTS)

Der Verband Textilpflege Schweiz (VTS) mit Sitz in Bern vereint rund 200 Mitgliedsunternehmen, darunter Textilreinigungen, Wäschereien und Zulieferfirmen. Der VTS vertritt die Interessen der schweizerischen Textilpflegebranche in Wirtschaft, Politik und Ausbildung, berät bei fachlichen Fragen und engagiert sich mit Initiativen wie Berufsmeisterschaften aktiv für Innovation, Qualitätsstandards und Nachwuchs. Die VTS-Mitglieder erzielen über drei Viertel des in der Schweizer Textilpflege realisierten Umsatzes.

Deutscher Textilreinigungs-Verband (DTV)

Der Deutsche Textilreinigungs-Verband e. V. (DTV) ist der zentrale Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband für die Textil-Dienstleistungsbranche in Deutschland. Im DTV sind rund 800 Wäschereien, Textilreinigungen und Textilservice-Unternehmen organisiert, die zusammen rund 85 Prozent Marktumsatzes der Textilpflegebranche in Deutschland in Höhe von rund 4,3 Mrd. Euro repräsentieren. Der DTV vertritt die Interessen der Branche gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit, berät bei arbeitsrechtlichen, tarif- und sozialpolitischen Fragen und fördert mit Veranstaltungen, Arbeitskreisen und Initiativen Innovation, Qualitätsstandards sowie den Nachwuchs in der Textilpflegebranche.