Lesedauer: 4 Minuten

In der Textilpflegebranche stehen Ressourcen- und Umweltschonung, Emissionsverringerung und Leistungserhalt der Textilien hoch im Kurs. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es nicht nur moderner Maschinentechnik, ausgeklügelter Rückgewinnungssysteme und optimierter Logistikprozesse. Es wird vor allem auch eine leistungsfähige Chemie gebraucht, die den Prinzipien von minimalem Verbrauch und maximalem Sauberkeitsergebnis folgen sollte. Für eine optimale Bilanz von Ökonomie und Ökologie müssen die Waschsubstanzen außerdem eine uneingeschränkte Rückgewinnung von Brauchwasser ermöglichen, die Schadstofffracht im Schmutzwasser nicht zusätzlich in die Höhe treiben und sich idealerweise auch nicht an den Scope 3-Emissionen einer Wäscherei beteiligen. Lösungsmittel wiederum müssen umweltfreundlich – möglichst mit Zertifikat – und idealerweise biologisch abbaubar sein – oder, wo möglich, gleich durch Wasser- oder Kohlendioxid-basierte Prozesse ersetzt werden.

Zitronenöl und Zuckerrohr – mit nachwachsenden Rohstoffen waschen und reinigen

Auch wenn es bisher noch nicht gelungen ist, diese Prinzipien der Nachhaltigkeit vollständig auf das Waschen und Reinigen zu übertragen, geben diverse Entwicklungen im Bereich der Reinigungsmittel und Chemikalien Anlass zur Hoffnung. Es fängt bereits bei der Herstellung der Chemie an. Einzelne Tenside und Lösungsmittel werden bereits aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pflanzenölen (z.B. Kokos-, Rapsöl oder Öl aus den Schalen von Zitrusfrüchten), aus Mais, Zuckerrohr oder sogar aus Zellulose synthetisiert oder enthalten Anteile davon. Die Verwendung dieser natürlichen Grundstoffe hat positive Effekte auf die Kohlendioxid-Bilanz der Waschmittel sowie die Scope 3- Emissionen der Wäscherei. Außerdem können sie die biologische Abbaubarkeit und damit die Abwasserwerte einer Wäscherei verbessern.

Weniger ist manchmal mehr – vor allem für die Umwelt

Auch das Aufkonzentrieren von Waschmitteln ist eine erfreuliche Entwicklung für die Umwelt. Anstelle von tensidhaltigem Wasser werden wasserhaltige Tenside geliefert, wodurch weniger Transporte anfallen. Ein weiteres Zugeständnis an die Ökologie ist der Aufbau der Waschmittelsysteme nach dem Baukastenprinzip: Anstelle eines „Alleskönner-Waschmittels“ werden nur die Tenside eingesetzt, die dem Verschmutzungsgrad und den jeweiligen Textilmaterialien entsprechen. Dabei ist auch die Zugabe von optischen Aufhellern optional, was auf eine Entwicklung im umweltengagierten Skandinavien zurückgeht. Dort verzichten viele Wäschereien auf den Weißmacher, zumal er ja bereits mit der Bett-, Tisch- und Frottierwäsche mitkommt. Damit die Konzepte einer nachhaltigeren Chemie nicht alleine auf Marketingaussagen beruhen, sondern ihre Versprechen tatsächlich einhalten, werden Wasch- und Reinigungsmittel zunehmend nach anerkannten Standards wie dem EU-Umweltzeichen oder dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert.

Wasser und Lösungsmittel haben in der Reinigung ihre Berechtigung

Im Zuge eines gestiegenen Umweltbewusstseins bei Textilpflegebetrieben und Verbrauchern gewinnt ein längst erprobte Aufbereitungsmethode neuen Schwung: das mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnete Nassreinigungsverfahren. Es ist für die Pflege empfindlicher, delikater Materialien entwickelt worden, basiert aber auf dem bestmöglichen „Lösungsmittel“: Wasser. Dieses ist ökologisch und gesundheitlich unbedenklich und wird außerdem mit Flecken fertig, die sich mit reinen Lösungsmitteln nicht entfernen lassen: Ob bei Schweiß, Getränken, Zucker oder Staub ist die Nassreinigung die umweltverträglichere Lösung. Bei fett- und ölhaltigen Anschmutzungen und bei Bekleidung mit einem Pflegeetikett, auf dem ein durchgeixten „W“ abgebildet ist, ist die chemische Reinigung aber noch immer von Bedeutung. Und weil auch sie die Nutzungsdauer der Textilien erhält, leistet auch sie einen Beitrag zur Schonung der Umwelt.

Balance der Sinnerschen Parameter

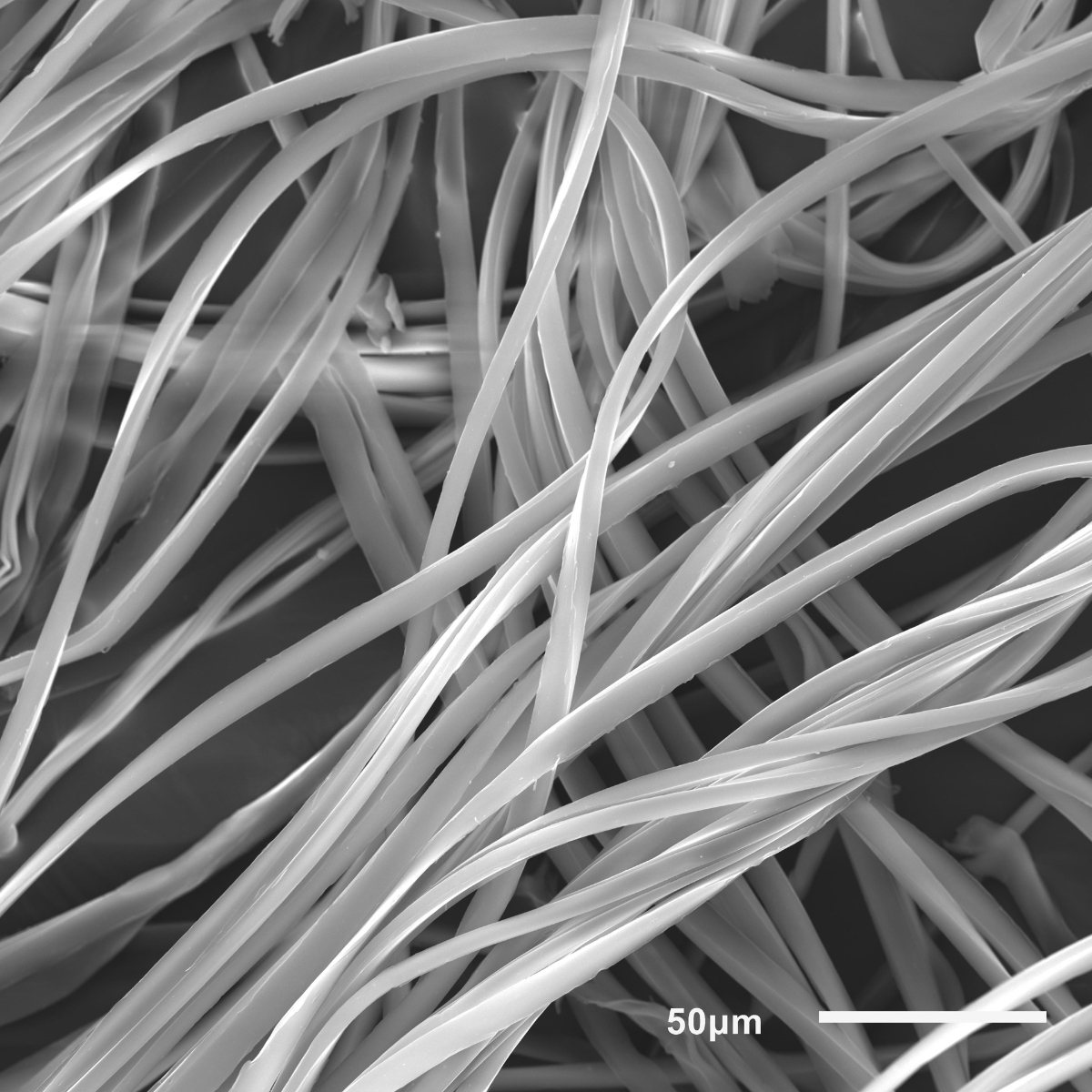

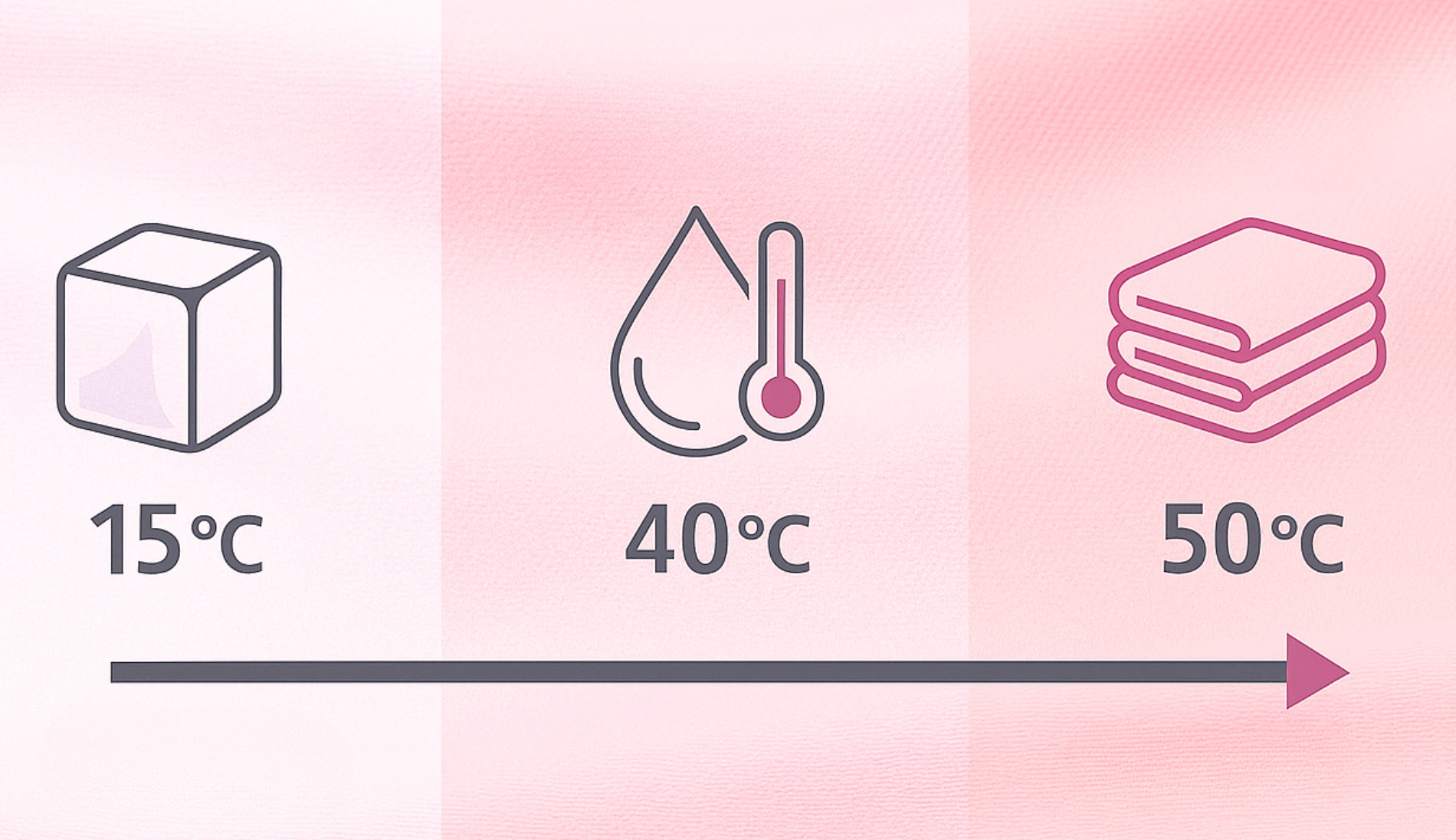

Deutlich größere Auswirkungen auf Ressourcenverbrauch und CO2-Fußabdruck hat allerding der Temperaturbereich, auf den ein Waschmittel eingestellt ist. Noch bis vor wenigen Jahren galt das Motto „weniger ist mehr“. Desinfizierend wirkenden Substanzen sollten Mikroorganismen bereits bei 40°C den Garaus machen. Es wurden sogar Kaltwaschverfahren angepeilt, um die für das Aufheizen der Waschflotte benötigten Energiemengen noch weiter zu senken. Diese Rechnung geht aber nur bedingt auf. Einerseits nutzen viele Waschbetriebe ausgefeilte Wärmerückgewinnungssysteme, die für das Vorheizen von Waschwasser eingesetzt werden. Andererseits bewies der Sinnersche Kreis einmal mehr seine Gültigkeit: Das Absenken der Waschtemperatur führte zwangsläufig zu einer stärkeren Chemikaliengewichtung, zumal die Wassermengen und Mechanik in den bestehenden Maschinen mehr oder weniger feststehende Größen sind. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Potentere Waschmittel griffen die Textilfasern an, die wiederum frühzeitig den Dienst quittierten. Die Lebensdauer von Berufs- und Dienstkleidung, Hotel- und Krankenhaustextilien sank daraufhin. Das als ressourcenschonend angepriesene Konzept erwies sich damit als weniger nachhaltig als gedacht. Daher sollen nun 50°C-Verfahren eine vernünftige Balance zwischen Ressourcen- und Umweltschonung erzielen.

Hoch aktiv, auch ohne Chlor

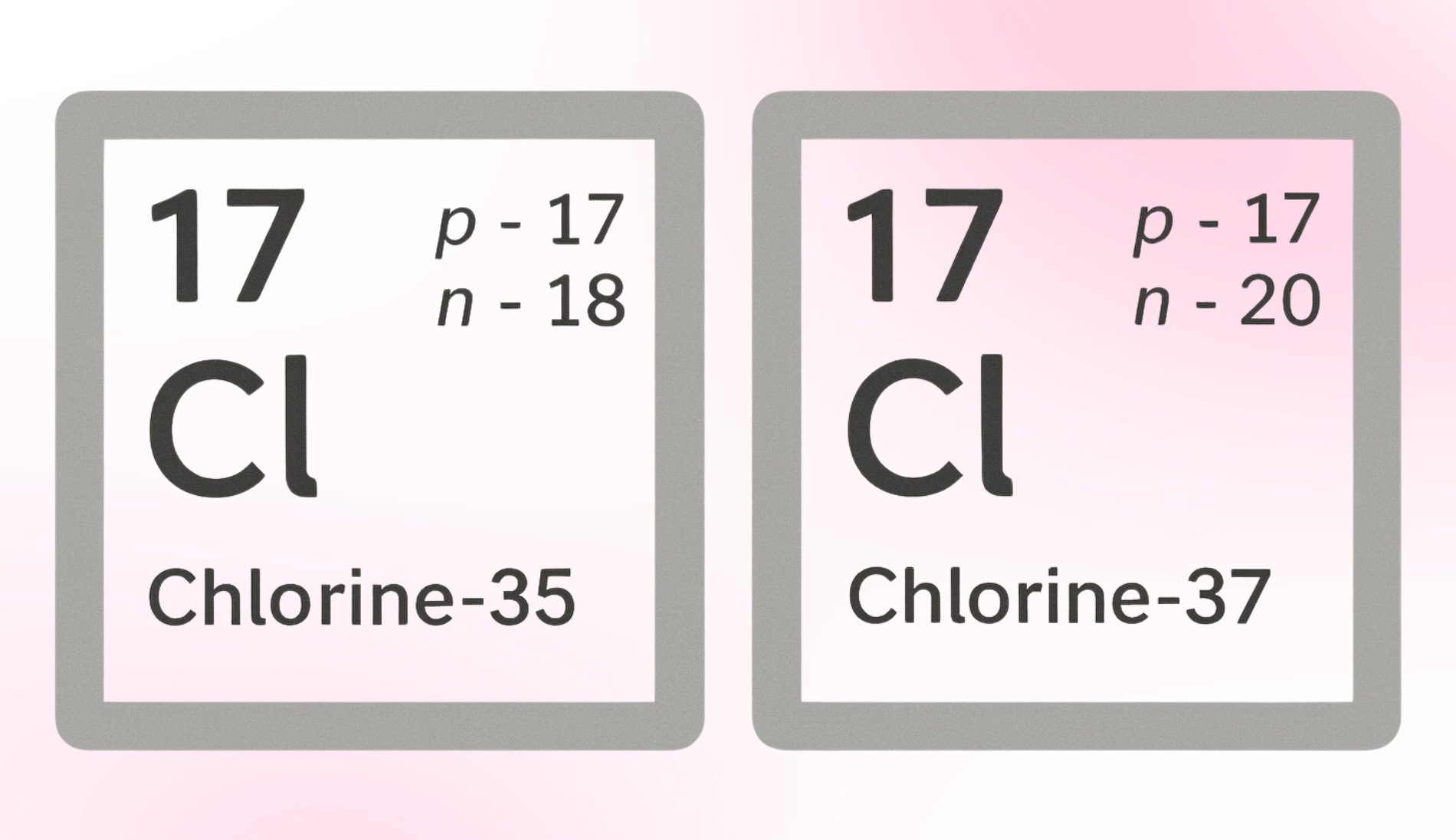

Waschen funktioniert nicht ohne Chemie. Es geht aber mit weniger - etwa, wenn ein sauerstoffhaltiges Oxidationsmittel mit Hilfe von UV-C Strahlung aktiviert wird oder wenn desinfizierend wirkendes Ozon ins Spülwasser injiziert wird. Weil solche Verfahren ohne chlorhaltige Hilfsmittel wirken, bieten sie besondere ökologische Vorteile: Die zurückgewonnenen Prozesswässer müssen vor ihrer Weiterverwendung keiner Antichlor-Behandlung unterzogen werden und die für das Abwasser relevanten CSB-, AOX und TOC-Werte sind erheblich geringer als bei einem chlorhaltigen Waschverfahren. Ein weiterer, kleiner Nebeneffekt: Die Wäscherei riecht nicht wie ein städtisches Schwimmbad.

Aus der Ferne auf die Finger geschaut

Mit der Weiterentwicklung der Wasch- und Waschhilfsmittel nimmt auch die Bedeutung der Dosiertechnik weiter zu. Sie übernimmt die zeit- und mengengenaue Zugabe der benötigten Substanzen in die Maschinen. Die Systeme sind zum einen jedoch nur so gut wie die Schnittstellen zwischen Dosieranlage und Maschine. Zum anderen hängt ihre Performance vom Bedienpersonal ab. Eigenmächtige Veränderungen der Dosiermengen, ungenügend gewartete Pumpen, unbeachteter Leerstand oder Vertauschen von Gebinden haben weitreichende Auswirkungen auf die Sauberkeit und treiben die Nachwäschemengen in ungeahnte Höhen. Zum Schutz gegen einen unsachgemäßen Umgang haben sich Konzepte etabliert, die eine Remote-Kontrolle von Dosieranlagen ermöglichen. Zwar kann auch ein Fernzugriff nicht jede Ursache beheben. Sie kann aber menschengemachte Fehler minimieren und dafür sorgen, dass die Chemie stimmt und die Waschsubstanzen ihre optimale Wirkung entfalten.