Lesedauer: 3 Minuten

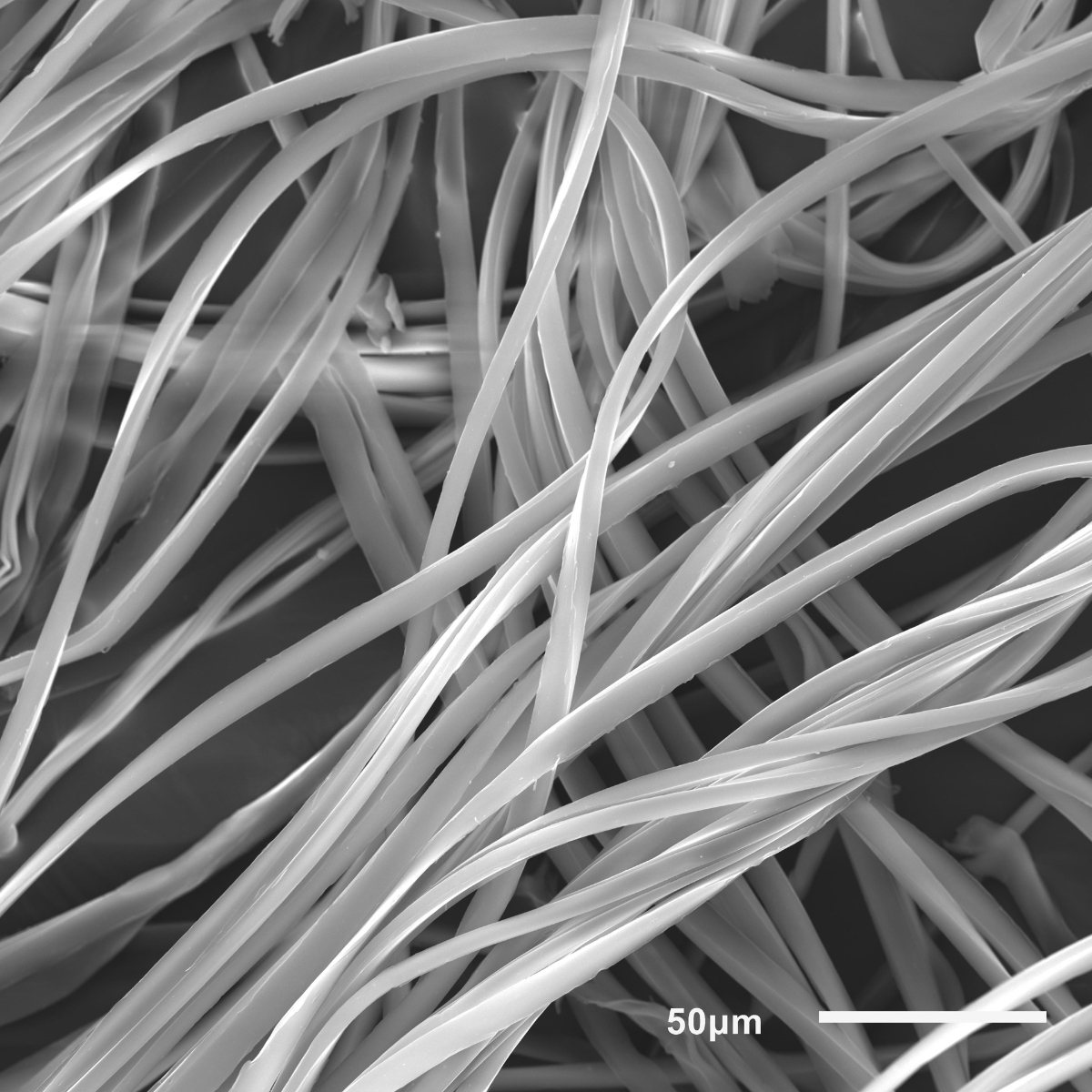

Die weltweite Textilpflege-Branche scheint nicht ohne optische Aufheller auszukommen. Allerdings gelten optische Aufheller als chemisch stabil und nur schwer biologisch abbaubar. Angesichts eines allgemein zunehmenden ökologischen Bewusstseins in der Textilpflege-Branche wirft der Zusatz dieser Farbstoffe daher manche Frage auf. Antworten darauf hat Andreas Janning, stellvertretender Geschäftsführer der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege (Bönnigheim).

Kommen Wäschereien tatsächlich nicht ohne optische Aufheller aus, wenn dort weiße Bett-, Tisch- und Frottierwäsche aufbereitet wird?

Andreas Janning: Ein vollständiger Verzicht auf optische Aufheller in gewerblichen Wäschereien ist eher selten, da die Nachfrage nach einem „strahlenden Weiß“ in vielen Branchen konstant hoch ist. Es gibt jedoch Tendenzen zum bewussteren Einsatz: In Skandinavien (z. B. Schweden, Norwegen) wird verstärkt auf nachhaltige Waschprozesse geachtet. Hier wird der Einsatz von optischen Aufhellern reduziert oder durch Produkte ersetzt, die nach dem EU-Umweltzeichen zertifiziert sind. Dieses verbietet die Anwendung optischer Aufheller in Waschsubstanzen. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz stellen manche Wäschereien im Rahmen von EMAS- oder ISO14001-Zertifizierungen auf weniger fluoreszierende Produkte um. Außerdem verzichten vereinzelte Hotels und Kliniken wegen ihrer ökologischen Ausrichtung ganz auf Aufheller.

Bei der Umstellung auf ein aufhellerfreies Waschmittel kann es zu Überraschungen kommen. Worauf muss man achten?

Andreas Janning: Die aus den Textilien und den Waschsubstanzen eingeschleppten optischen Aufheller lagern sich u.a. in Waschmaschinen ab und werden dann an die nachfolgenden Waschposten übertragen. Obwohl ein Textilpflegebetrieb vielleicht schon mit einem aufhellerfreien Waschverfahren arbeitet, führt die Verschleppung der aufhellend wirkenden Farbstoffe noch eine Zeitlang zu einem strahlenden Effekt auf den Textilien. Eine Verfahrensumstellung geht also nicht von jetzt auf gleich, sondern braucht Zeit, bis die Aufheller endgültig aus den Maschinen ausgetragen ist.

Zu den Vorteilen von aufhellerfreien Prozessen zählt, dass diese Farbstoffklasse nicht mehr ins Abwasser gelangt. Im Hinblick auf die Umweltrelevanz ist das eine gute Nachricht, denn optische Aufheller sind chemisch stabil und lassen sich nur schwer biologisch abbauen.

Andreas Janning: Tatsächlich können die fluoreszierenden Farbstoffe in herkömmlichen biologischen Klärstufen nur teilweise entfernt werden und dadurch in Oberflächengewässer gelangen. Dort können sie das natürliche UV-Lichtverhalten stören – mit potenziellen Auswirkungen auf Mikroorganismen und Wasserlebewesen. Einige optische Aufheller können sich auch im Klärschlamm anreichern, was bei einer späteren Nutzung des Schlamms als Dünger problematisch sein kann.

Wie lassen sich die Nebenwirkungen von optischen Aufhellern in einer Kläranlage minimieren?

Andreas Janning: In der EU gelten strenge Grenzwerte und Zulassungen, sodass ausschließlich zertifiziere und relativ umweltverträgliche Aufheller eingesetzt werden dürfen. Umweltfreundlichere Aufheller (z. B. auf Stilbenzolderivaten basierend) sind heute vielfach Standard. Grundsätzlich muss man aber beachten, dass die ökologischen Risiken stark von Produktwahl, Dosierung und dem Entsorgungssystem abhängig sind.

In vielen Entwicklungsländern sind Kosten und Verfügbarkeit entscheidend – hier wird seltener auf den gezielten Einsatz von Aufhellern geachtet, obwohl teilweise aufgrund fehlender Klärtechnik ein größerer ökologischer Einfluss besteht.

Und wie kann sich die Anwesenheit von optischen Aufhellern auf die Brauchwasseraufbereitung einer Wäscherei auswirken?

Andreas Janning: Die Konzentration optischer Aufheller im Ablauf einer industriellen Wäscherei ist meist sehr gering, weshalb sie durch modernen Membranfiltrationssysteme weitgehend zurückgehalten werden können. In der Brauchwasserrückgewinnung installierte Systeme, die beispielsweise auf Umkehrosmose oder Nanofiltration beruhen, können optische Aufheller jedoch Ablagerungen an den Membranen verursachen. Dadurch entsteht unter Umständen eine höherer Wartungsaufwand. Deshalb ist hier eine genaue Dosierung der Aufheller im Waschprozess und eine zuverlässige Systemüberwachung entscheidend.

Und genau darin scheint die Kunst der professionellen Textilpflege zu bestehen: Durch Verwendung rückstandsarmer Produkte, einen nachhaltigen Einsatz und eine verantwortungsvolle Dosierung lassen sich ökologische Risiken minimieren.